Too long, didn't read

Erkenntnisse der Literaturrecherche

- 1. Basierend auf der Literaturexploration ließen sich zehn Schlussfolgerungen aufstellen.

- 2. Diese Schlussfolgerungen betrafen u. A.: die soziale Dimension der Nachhaltigkeit, die Betrachtung

der Stadt im Netzwerk-Modus, Dispositive des Normalen sowie Mikrogeografien der Macht und Mobilitätsgerechtigkeit.

- 3. Ausgewählte Quellen zur weiterführenden Auseinandersetzung: Wilde 2021, Sheller 2018, Guffey 2023.

Grundlagen der Konzeption

Prototypische Umsetzung

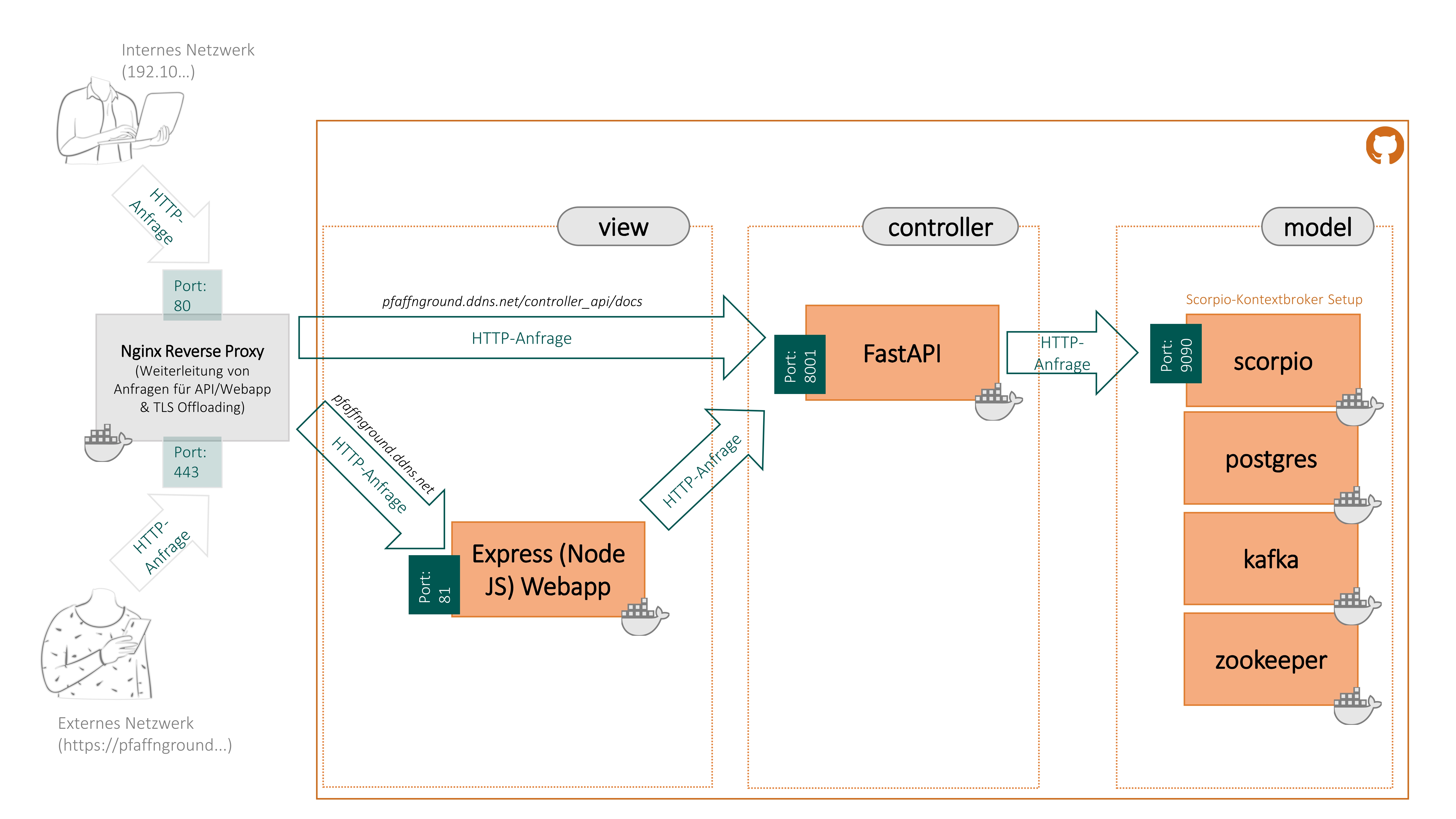

- 1. Die Umsetzung orientierte sich am Model-View-Controller-Muster.

- 2. Zweck der Webanwendung: Erfassung und Anzeige individueller Barrieren.

- 3. Genutzte Frameworks und Dienste u. A.: Express (NodeJS), Leaflet, pureCSS, FastAPI,

Scorpio-Kontextbroker.

Erkenntnisse der Literaturrecherche

Die folgenden Schlussfolgerungen dienten der Orientierung darüber, welche Fragestellungen es im Kontext urbaner Digitalisierungsvorhaben zu berücksichtigen gilt:

Ausgewählte Quellen

Die folgende Literatur kann vertiefend zurategezogen werden:

- Allam, Zaheer, Simon Elias Bibri, Didier Chabaud und Carlos Moreno. 2022. The Theoretical, Practical, and Technological Foundations of the 15-Minute City Model: Proximity and Its Environmental, Social and Economic Benefits for Sustainability. Energies 15 (16): 6042. doi: 10.3390/en15166042.

- Baldwin, Cathy und Robin King. 2018. Social sustainability, climate resilience and community-based urban development. What about the people? Routledge focus on environment and sustainability. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group.

- Bauriedl, Sybille und Anke Strüver. 2018. Raumproduktionen in der digitalisierten Stadt. In Smart City: Kritische Perspektiven auf die Digitalisierung in Städten, hrsg. Sybille Bauriedl und Anke Strüver, 11–30. Urban Studies. Bielefeld: transcript.

- Behrendt, Frauke und Mimi Sheller. 2023. Mobility data justice. Mobilities: 1–19. doi: 10.1080/17450101.2023.2200148.

- Gebresselassie, Mahtot und Thomas Sanchez. 2018. “Smart” Tools for Socially Sustainable Transport: A Review of Mobility Apps. Urban Science 2 (2): 45. doi: 10.3390/urbansci2020045.

- Gonzalez Bohorquez, Natalia, Lisa Stafford, Steven M. McPhail, Shayma Mohammed Selim, Sanjeewa Kularatna und Christina Malatzky. 2023. Disability, equity, and measurements of livability: A scoping review. Disability and Health Journal: 101521. doi: 10.1016/j.dhjo.2023.101521.

- Green, Ben und Jascha Franklin-Hodge. 2019. The smart enough city. Putting technology in its place to reclaim our urban future. Strong ideas. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.

- Guffey, Elizabeth. 2023a. A Universal Conundrum. In After universal design: The disability design revolution, hrsg. Elizabeth Guffey, 1–11, 1. Aufl. London: Bloomsbury Visual Arts; Bloomsbury Publishing.

- Lopez, Paola. 24.10.23. Diverse Datensätze. Keine Garantie für diskriminierungsfreie Algorithmen. Digitalisierung: femistisch & dekolonial, Zoom, 24.10.23.

- Sheller, Mimi. 2018. Mobility justice. The politics of movement in the age of extremes. London, Brooklyn, NY: Verso.

- Spörke, Michael. 2012. Die behindernde/behinderte Stadt. In Handbuch Stadtsoziologie, hrsg. Frank Eckardt, 745–774. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

- Stein, Penelope J. S., Michael Ashley Stein, Nora Groce und Maria Kett. 2023. The role of the scientific community in strengthening disability-inclusive climate resilience. Nature Climate Change 13 (2): 108–109. doi: 10.1038/s41558-022-01564-6.

- The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems. 2019. Ethically Aligned Design. A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems.

- Weltgesundheitsorganisation und Weltbank. 2011. World report on disability. Geneva: WHO.

- Wilde, Jessica. 2021. Die Fabrikation der Stadt. Die Neuausrichtung der Stadtsoziologie nach Bruno Latour. Urban Studies. Bielefeld: transcript Verlag.

- 2022. World Cities Report 2022. Envisaging the future of cities. Nairobi, Kenya: United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat).

Grundlagen der Konzeption

Im Anschluss an die Konkretisierung und Reflexion einiger zu berücksichtigender Fragestellungen wurden Bausteine für das Konzept der Webanwendung identifiziert sowie Grundlagen für die prototypische Umsetzung definiert.

Die nachfolgende Abbildung illustriert die Konzeption:

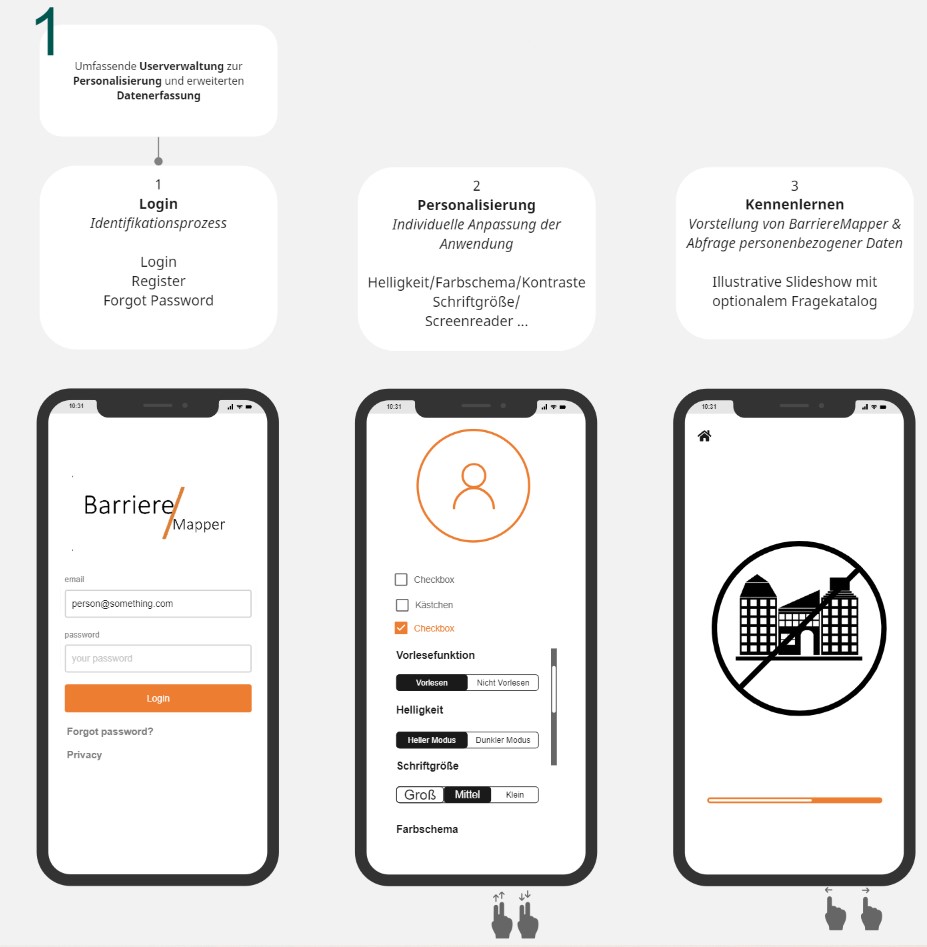

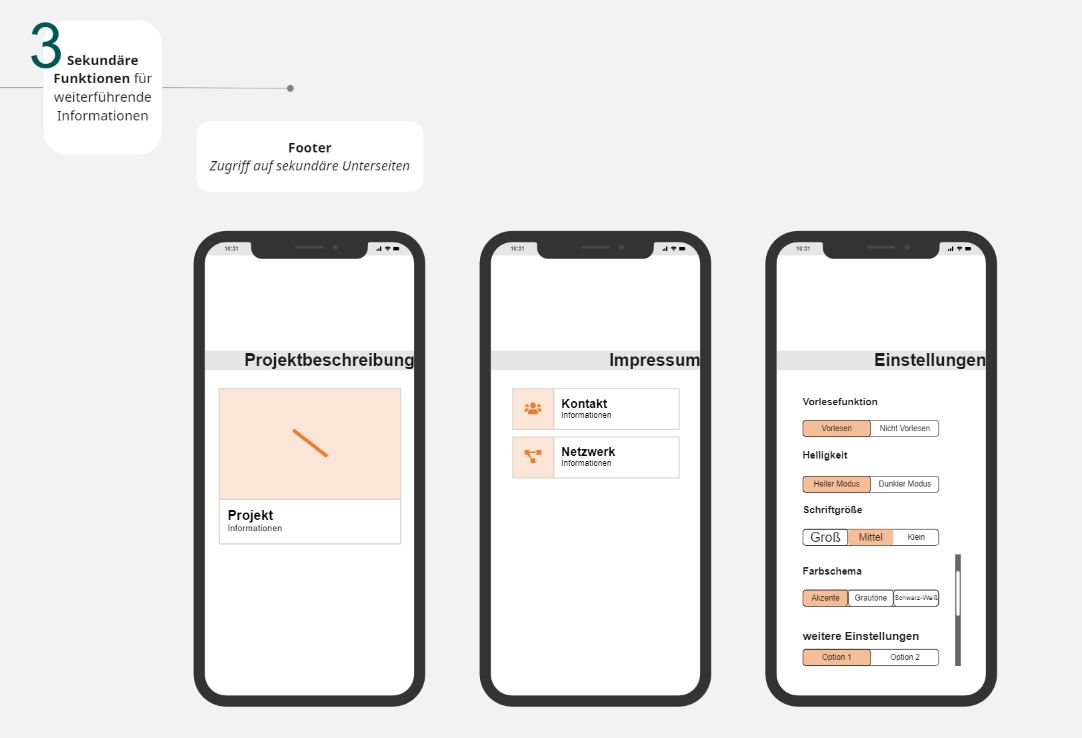

Um die Grundfunktionen für die Webanwendung zu definieren, wurden diese mithilfe von Wireframes illustriert und auf Basis dessen Anforderungen formuliert:

Prototypische Umsetzung

Zur prototypischen Umsetzungen wurde das Model-View-Controller-Muster verwendet, um die Architektur der Webanwendung zu entwerfen. Diese baut auf den folgenden Komponenten auf: